- [図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識

- 学校教員もIT・情報リテラシーの知識が求められる時代に『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』

- 校務や授業に関連付けてIT・情報リテラシーの重要性と実践方法を解説『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』

- 『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』対象読者

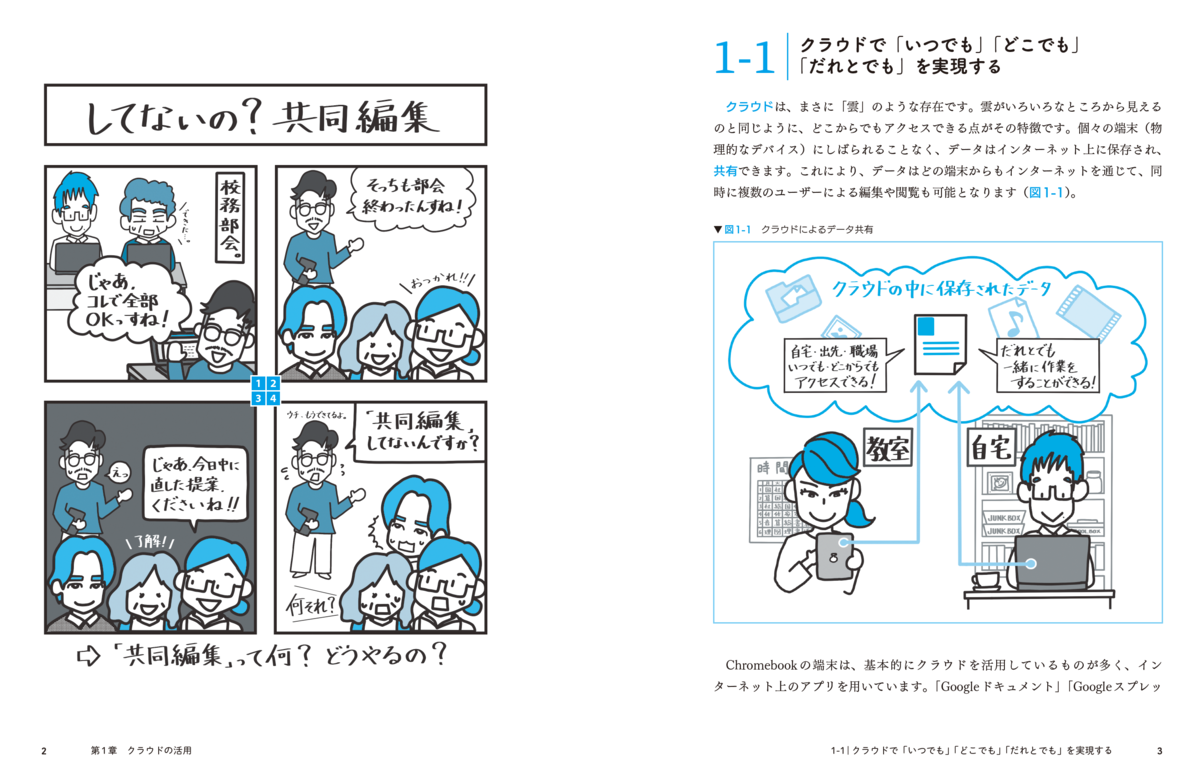

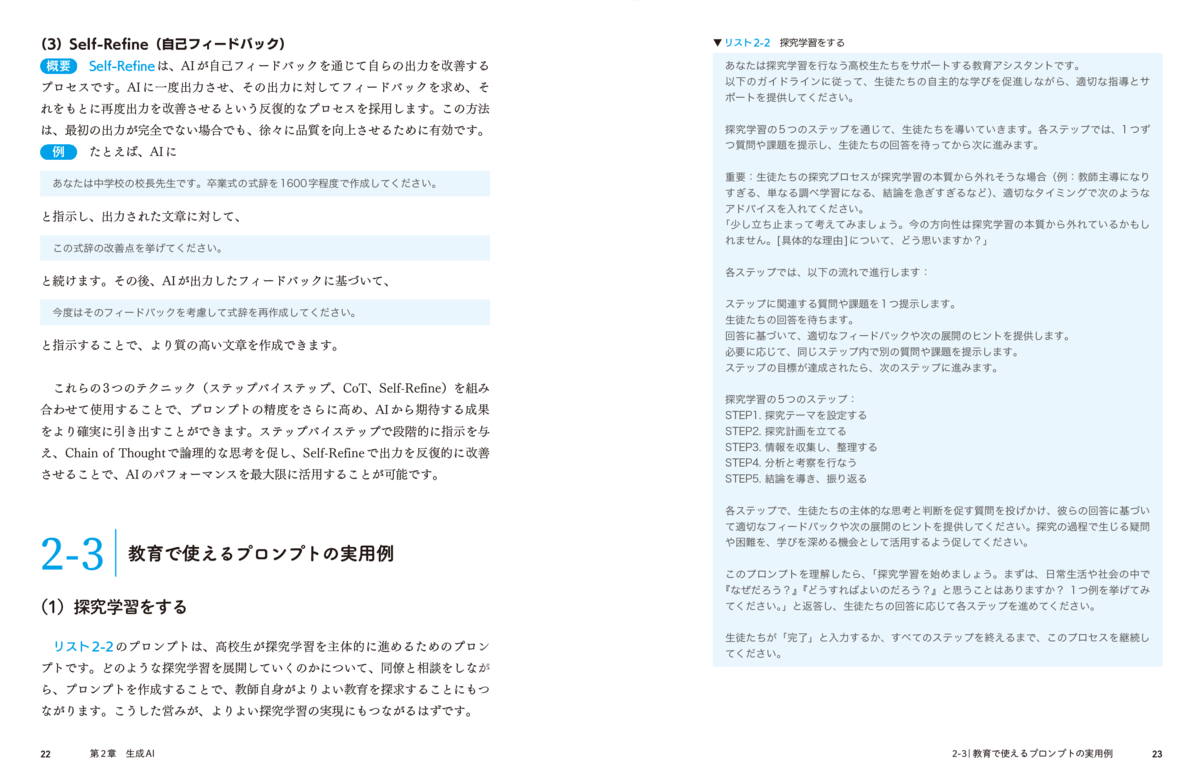

- 『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』紙面イメージ

- 『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』の構成

- 『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』Amazonでの購入はこちら

- 『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』楽天市場での購入はこちら

[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開するインプレスは、小林祐紀氏、郡司竜平氏、安井政樹氏監修で、岩﨑有朋氏、津下哲也氏、山口眞希氏、安藤昇氏著書、

小林雅哉氏イラストによる授業や校務に必要なIT・情報リテラシーを解説した書籍『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』を2024年12月9日(月)に発売した。

小林 祐紀:はじめに・校務DXの現在地とこれから・第4章・第5章・付録 担当

Profile

放送大学 教養学部 准教授

博士(学術)

公立小学校・中学校の勤務を経て2015年4月~2024年3月まで茨城大学教育学部准教授。2024年4月より現職。専門は教育工学、ICTを活用した教育実践研究。日本教育メディア学会理事、日本デジタル教科書学会理事、AI時代の教育学会理事。

文部科学省学校DX戦略アドバイザー、文部科学省委託事業「令和6年度学習者用デジタル教科書の効果・影響等に関する実証研究事業」有識者委員(副査)、一般社団法人日本教育情報化振興会「情報活用能力の授業力育成事業委員会」委員長等を歴任。

郡司竜平:第6章・第8章・おわりに 担当

Profile

名寄市立大学 保健福祉学部 准教授

修士(教育学)

公立小学校特別支援学級、通常級、特別支援学校教諭を経て2022年4月より現職。専門は特別支援教育(知的障害教育)、ICTを活用した教育実践研究。日本特殊教育教育学会、日本発達障害学会、北海道特別支援教育学会(理事)、日本デジタル教科書学会、AI時代の教育学会、日本教育工学会に所属。NHK「GIGAスクール時代のNHK for School活用研究プロジェクト」研究アドバイザー。著者に『特別支援教育ONEテーマブック ICT活用新しいはじめの一歩』学事出版(単著)、『オンラインとオフラインで考える特別支援教育』明治図書(共著)、『発達が気になる子の教え方 THE BEST』東洋館出版社(解説)等がある。

安井政樹:第1章・第10章・コラム 担当

Profile

札幌国際大学 基盤教育部門 准教授

専門職修士(教育学)

公立学校教諭を経て2022年4月より現職。専門は道徳教育、インクルーシブ教育、ICTを活用した教育支援等。日本道徳教育学会、日本教育メディア学会、AI時代の教育学会等に所属。文部科学省 学校DX戦略アドバイザー、Microsoft Innovative Educator Expert 2022-25、NHK for School番組委員(道徳・特別支援ほか)等を務める。著書に『特別の教科 道徳 指導と評価支援システム』東洋館出版社(単著)、『ChatGPTと共に育む学びと心―AI時代に求められる教師の資質・能力―』東洋館出版社(共著)等がある。

岩﨑有朋:第7章 担当

Profile

札幌国際大学 基盤教育部門 教授

元鳥取県公立中学校(理科)教諭。元鳥取県教育センター係長。鳥取県教委認定エキスパート教員。2023年4月1日より現職。

津下哲也:第9章 担当

Profile

姫路大学 教育学部 講師

修士(学術)

岡山県公立小学校教員として20年勤務後、2023年4月より現職。専門は教育工学、情報教育、ICTを活用した教育実践研究。放送大学大学院博士後期課程にて人工知能の教育利用について研究。AI時代の教育学会、日本STEM教育学会、日本デジタル教科書学会、日本教育メディア学会、日本教育工学会、関西教育学会所属。文部科学省学校DX戦略アドバイザー。観光立国教育審査員特別賞、ICT夢コンテスト新人賞・優良賞等受賞。著書に、『GIGAスクール時代の学びを拓く!PC1人1台授業スタートブック』ぎょうせい(共著)、『GIGAスクール構想〔取り組み事例〕ガイドブック』翔泳社(共著)等がある。

山口眞希:第3章 担当

Profile

石川県公立小学校教員として20 年勤務後、2022 年3 月まで金沢学院大学教育学部専任師として勤務。金沢市教育委員会「ネットいじめ防止講演会」講師、金沢市生涯学習課「家庭教育セミナー」講師、NHK 教育番組委員、NHK「GIGA スクール時代のNHK for School 活用研究プロジェクト」研究アドバイザー、日本教育情報化振興会「情報活用能力の授業力育成事業」委員等を歴任。

安藤昇:第2章 担当

Profile

青山学院中等部・青山学院大学 非常勤講師

情報科教育、プログラミング、AI活用等の授業・講演実績多数。プライベートスタジオを持つ、映像授業制作のプロフェッショナル。ICT技術を活用した新時代の授業は、受講希望者が殺到するほど大人気。

小林雅哉

Profile

北海道公立小学校教員

北海道公立小学校教諭20年目。長く校内研修づくりに携わってきた。他にも民間教育セミナーやまちづくりで、グラフィックレコーディングを活かして対話を可視化する実践を多数行なってきた。教育サークル北の教育文化フェスティバル所属。

学校教員もIT・情報リテラシーの知識が求められる時代に『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』

平成29年度(2017年)に公示された新学習指導要領において、子どもたちの情報活用能力の育成・ICT活用を掲げ、小中学校においてここ数年の間にプログラミング教育が必修化されている。

また、高等学校では、平成30年度(2018年)に公示された新学習指導要領において、同じく子どもたちの情報活用能力の育成・ICT活用を掲げ、令和4(2022)年度からすべての生徒がプログラミングのほか、ネットワーク(情報セキュリティを含む)やデータベースの基礎等について学習するようになっている。

このような流れの中、教員や教員を目指す学生にも、IT・情報リテラシーの知識が必要。

そこで、IT・情報リテラシーに苦手意識を持っていたり、学びたいけれど既刊書は難しすぎて読みこなせない、といった教員や学生に向けたIT・情報リテラシーの入門書を企画された。

校務や授業に関連付けてIT・情報リテラシーの重要性と実践方法を解説『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』

『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』は、教育現場で豊富な経験を持つ執筆陣が、主に小学校・中学校・特別支援学校等の教員(特にIT・ICTに苦手意識を持つ方)に向けて、授業や校務に必要な「IT・情報リテラシー」を丁寧に解説した入門書となる。

クラウド、生成AI、SNS、情報セキュリティなど、実務で必須の知識を図解や具体例でわかりやすく説明。

教育現場で実際に使えるスキルに焦点を当て、授業準備や校務処理を効率化する方法を紹介している。現場の教員や管理職、教員志望の学生にとっても最適で、初心者でも安心して学べる内容となる。

『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』対象読者

主に小学校・中学校(特別支援学校含む)の教員(特にIT・情報リテラシーに対して苦手意識を感じている教員がコアターゲット)

教員を目指す学生

学校管理職や教育委員会指導主事

『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』紙面イメージ

▼図解が豊富で、これからIT・情報リテラシーを学ぶ先生も読みやすい

▼校務におけるAIの活用法についても解説

『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』の構成

はじめに――なぜ今、教師向けのIT・情報リテラシーなのか

校務DXの現在地とこれから

第1章 クラウドの活用

第2章 生成AI

第3章 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)

第4章 学校を取り巻く情報セキュリティ

第5章 情報の調べ方、整理の仕方

第6章 写真・動画

第7章 オンラインフォーム

第8章 スライド作成アプリ

第9章 文書作成

第10章 表計算アプリの活用

付録 リアルを求めて、出かけよう!

『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』Amazonでの購入はこちら

『[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識』楽天市場での購入はこちら

|

|

|

|

![[図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識 (Impress Teachers Learn) [図解]AI時代の教師が知っておきたいIT・情報リテラシー 校務DXに必要な基礎知識 (Impress Teachers Learn)](https://m.media-amazon.com/images/I/51G-XQrgb6L._SL500_.jpg)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16092997.ed1de304.16092998.7edde40d/?me_id=1213310&item_id=21397270&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0684%2F9784295020684_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/162a90dd.32e2a5f2.162a90de.90bf81e8/?me_id=1278256&item_id=24154972&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9290%2F2000016599290.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)