いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開するインプレスは、伊藤亜津佐氏著書による、「Googleビジネスプロフィール」(旧Googleマイビジネス)を活用し、GoogleマップやGoogle検索からの集客を増やす方法を解説した書籍「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」を2023年12月19日(火)に発売した。

伊藤亜津佐Profile

iSchool合同会社 代表社員

大学卒業後、株式会社キーエンスに入社。センサーのBtoB営業を経験。その後、逗子市役所に入庁。観光客の誘致や花火大会の企画など観光行政に携わる。2015年にWebの世界に入り、SEO・ローカル検索のコンサルタントとして、企業のWeb集客をサポート。現在、Webマーケティング会社・Web制作会社の顧問も兼務。SEOとローカル検索(Googleビジネスプロフィール)を両面からサポートできる強みを持つ。

Google公式ヘルプコミュニティにて、以下のステータスを獲得している。

・Googleビジネスプロフィール ダイヤモンドプロダクトエキスパート

・Google検索セントラル(旧ウェブマスター) プラチナプロダクトエキスパート

・Google検索 ゴールドプロダクトエキスパート

iSchool合同会社

ischool.co.jp

アフターコロナの最新事情を踏まえ、店舗オーナーに必須のツールを丁寧に解説「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」

スマートフォンの普及により、近所のお店を探すためにGoogleマップを使ったり、「新宿 カレー」といったキーワードで検索したりすることが一般化している。

また、世の中がウィズコロナからアフターコロナへとシフトし、多くの人々が待ち望んでいた外出や旅行を楽しめるようになった。

飲食店や美容室、観光施設、ホテル・旅館などを運営する店舗オーナーにとって、GoogleマップやGoogle検索を集客に活用することの重要性がいっそう高まっている。

「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」は、Googleが提供している店舗情報管理ツールであるGoogleビジネスプロフィールについて解説した書籍となる。

Googleビジネスプロフィールにお店を登録することで、GoogleマップやGoogle検索の結果に自店舗の情報を掲載できる。

無料で登録できるうえ、さまざまな業種での利用が想定されているため、スマートフォンでお店を探す人々を効率的に集客するために必須のツールといえる。

ダイヤモンドプロダクトエキスパートの著者による集客向上のノウハウが満載「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」

「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」の著者である伊藤亜津佐氏は、Googleの公式ヘルプコミュニティにおいて「ダイヤモンド プロダクト エキスパート」(経験豊富なエキスパートの最高位)の認定を受けている。

「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」は同氏の経験に基づき、Googleビジネスプロフィールの運用はもちろん、「ローカルSEO」によってお店を探すユーザーの検索体験を最大化していく方法まで、集客向上のためのノウハウを幅広く収録した。

具体例や操作手順も多数掲載し、ITに詳しくないお店のオーナーでも施策を実践できる。

また、イベント告知やクーポン配布にも使える「投稿」機能、ファンの獲得につながるクチコミの返信方法、自店舗のウェブサイトを開設するうえでの注意点など、店舗情報の登録に留まらない踏み込んだ内容も解説している。

さらに、新しく追加された複数店舗運営に役立つ機能、Googleマップの自動翻訳を活用したインバウンド対応についても触れており、今、選ばれるお店になるために何をすればよいのかが分かる。

「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」対象読者

ネットを活用して集客したい実店舗のオーナー

Googleマップに表示される自分のお店の情報を正しく整備したい人

Googleマップのクチコミを増やす方法や、返信のコツが知りたい人

Google検索で自分のお店が目立つ位置に表示されるようにしたい人

訪日観光客向けの情報を効率的に充実させたい人

特におすすめの業種

飲食店/美容室・サロン/整体/スポーツジム/小売/歯医者/病院/観光施設/ホテル・旅館/チェーン店

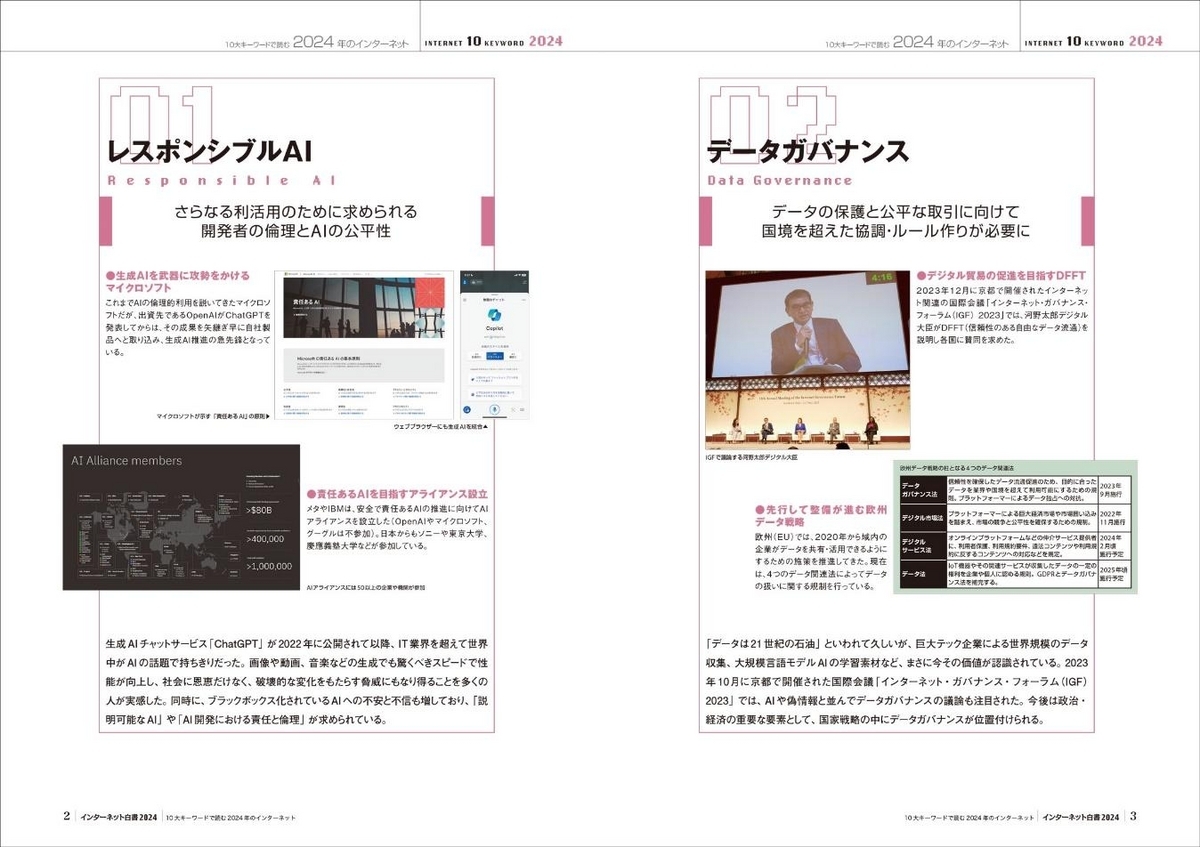

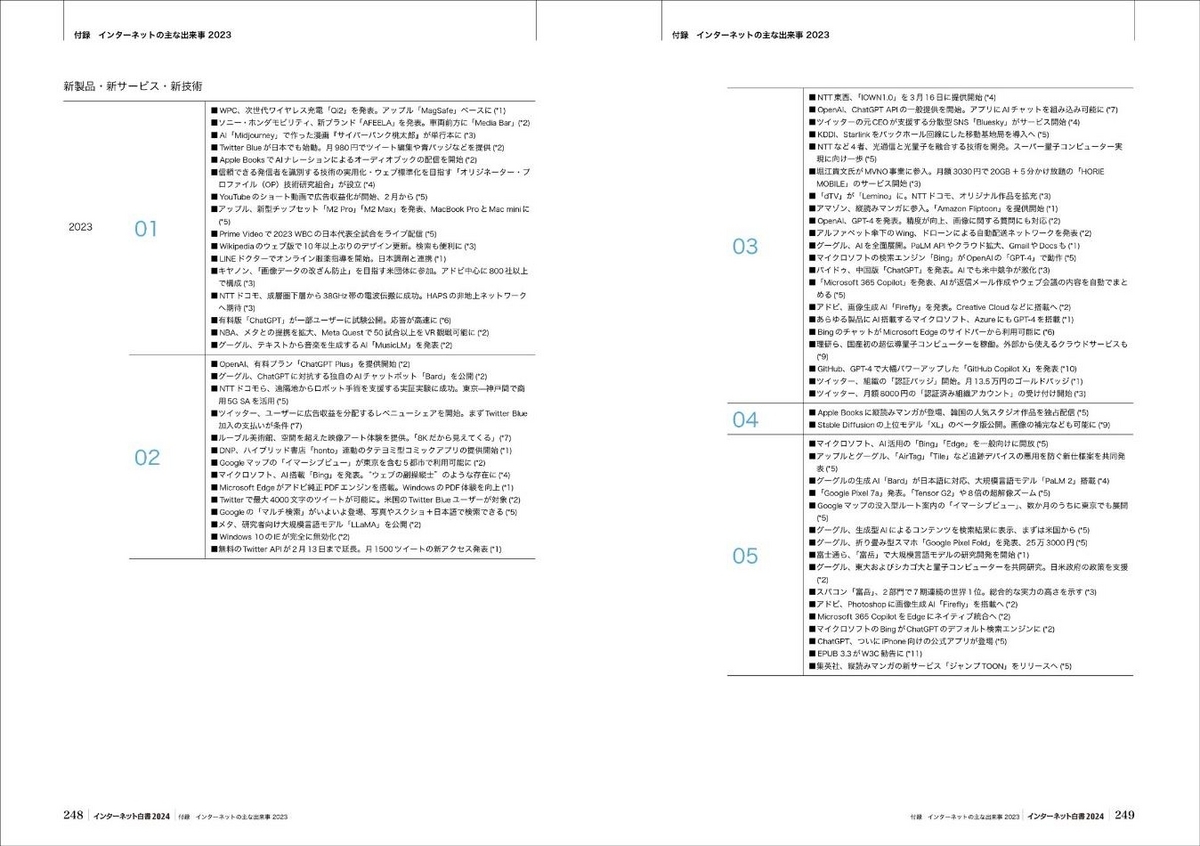

「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」紙面イメージ

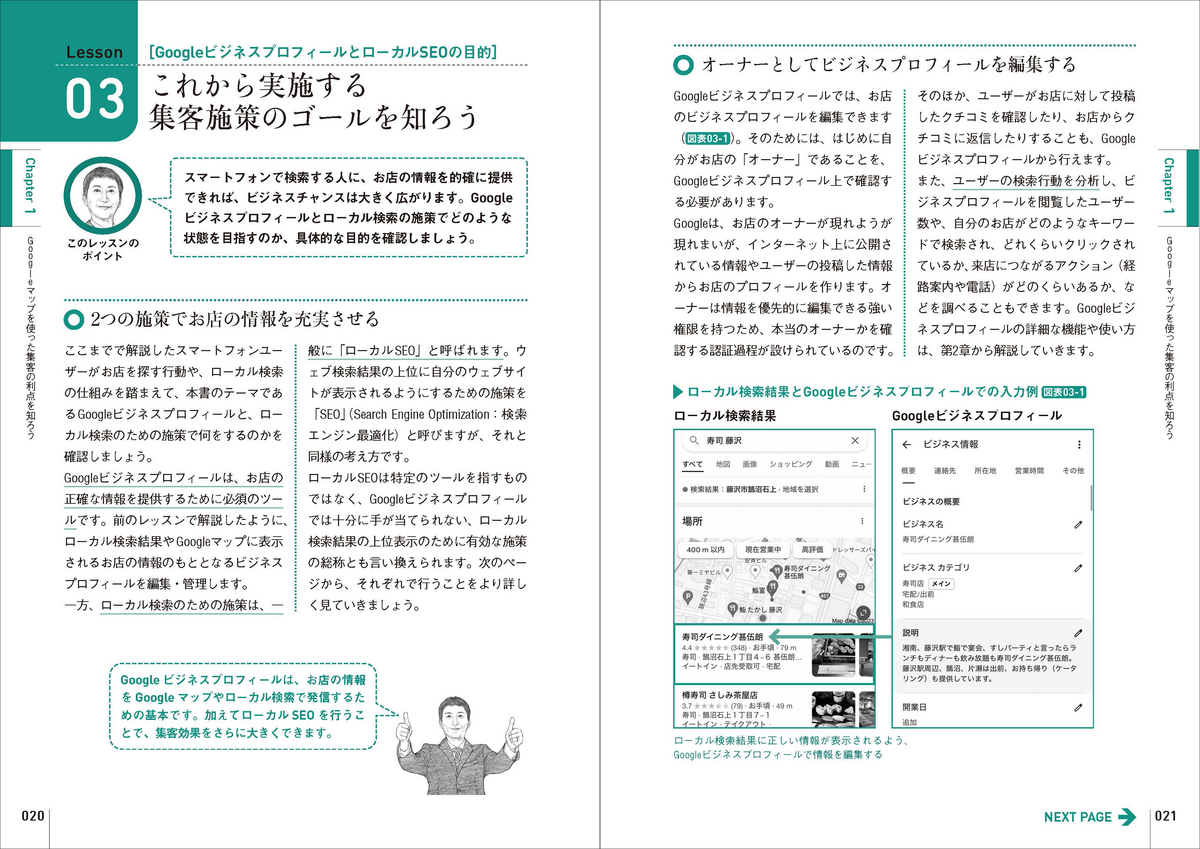

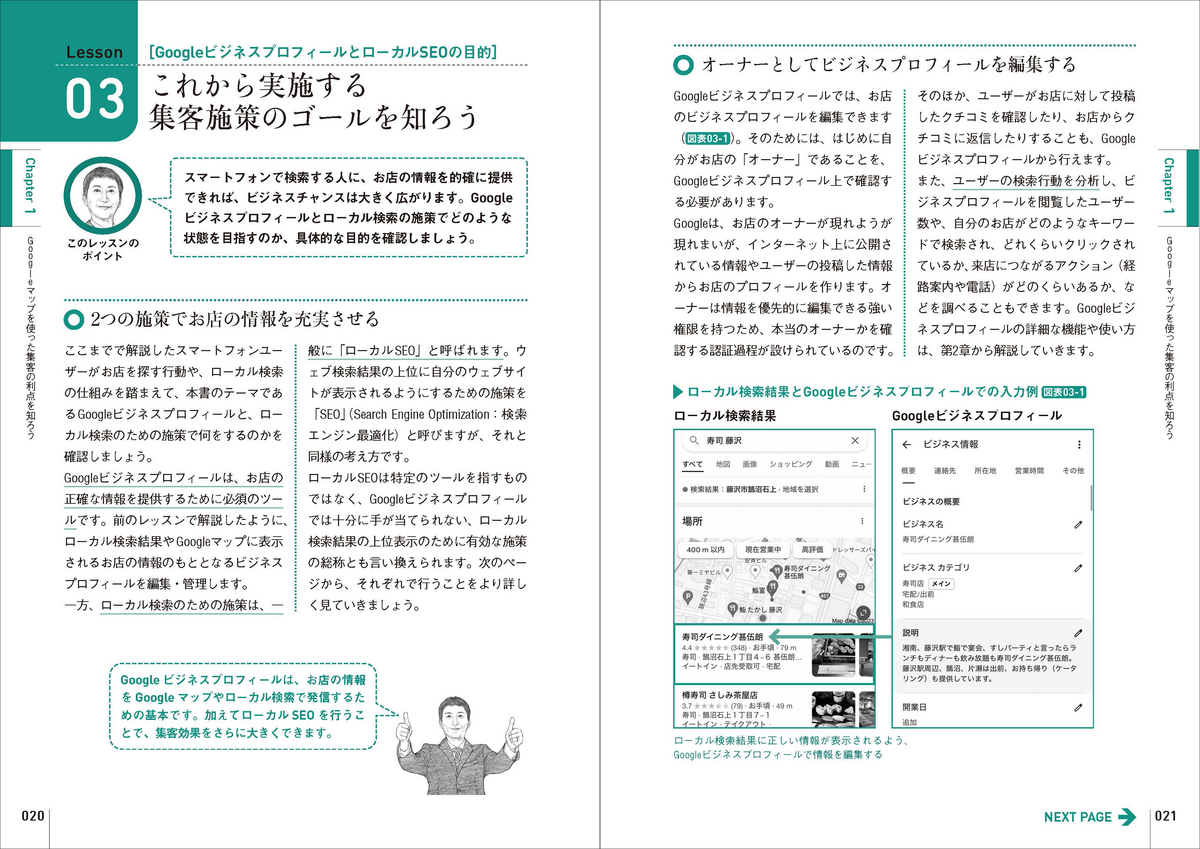

▼これからGoogleビジネスプロフィールを使い始める人はもちろん、すでに活用していて効果を高めたい人にも役立つ内容となる

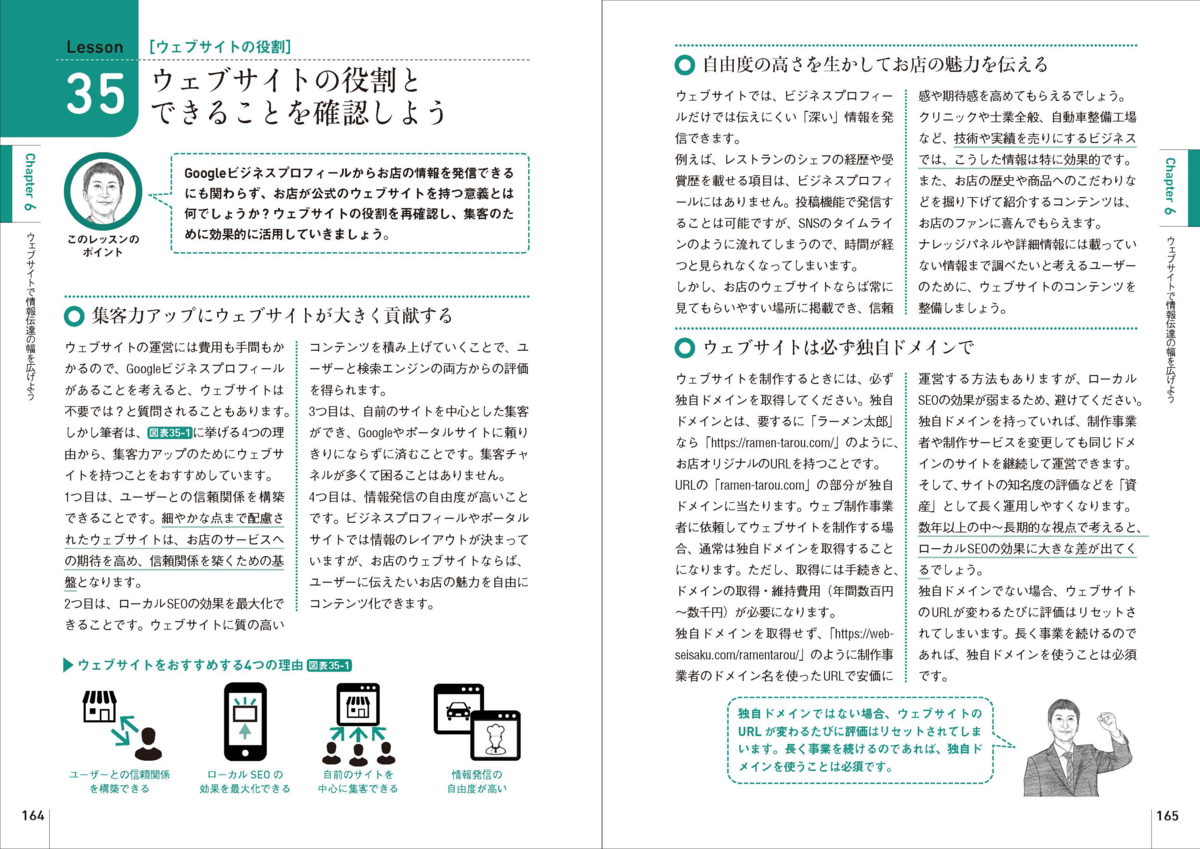

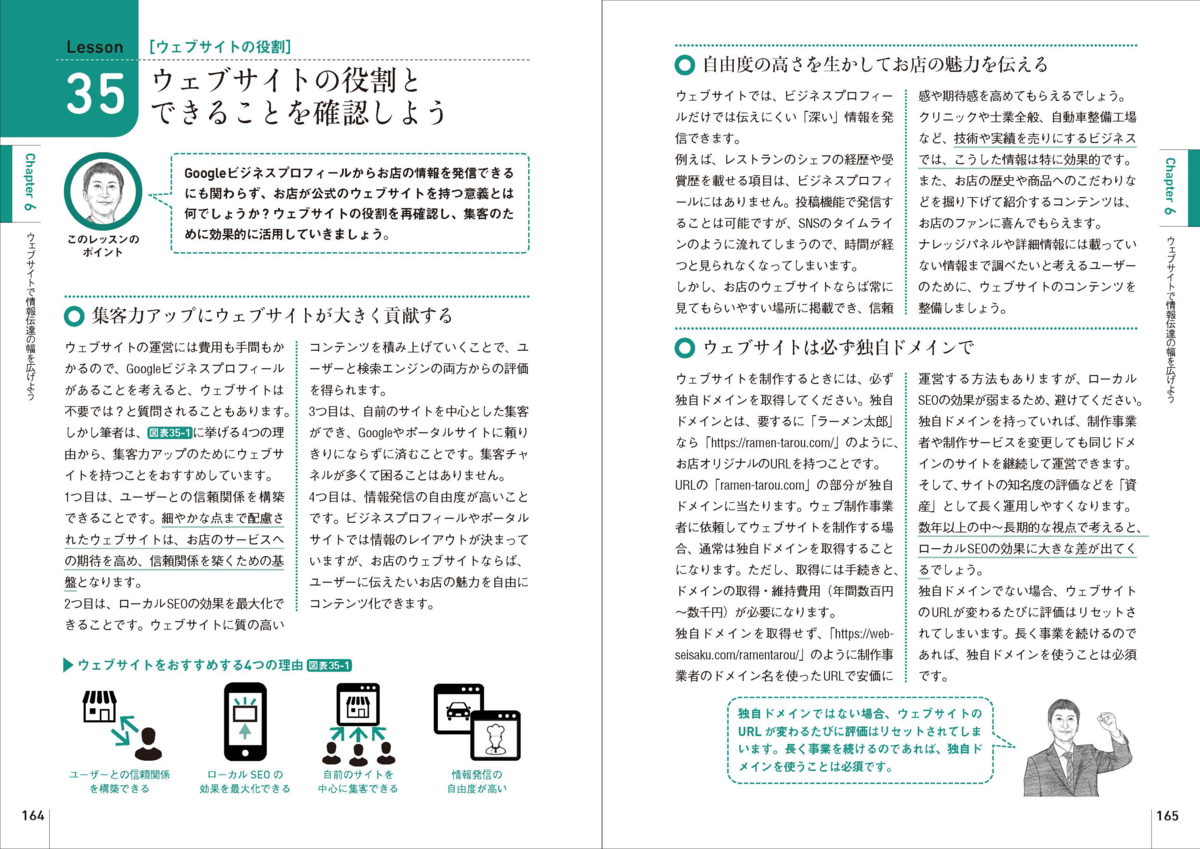

▼Googleビジネスプロフィールに加え、集客力をアップするウェブサイトの運用方法についても解説している

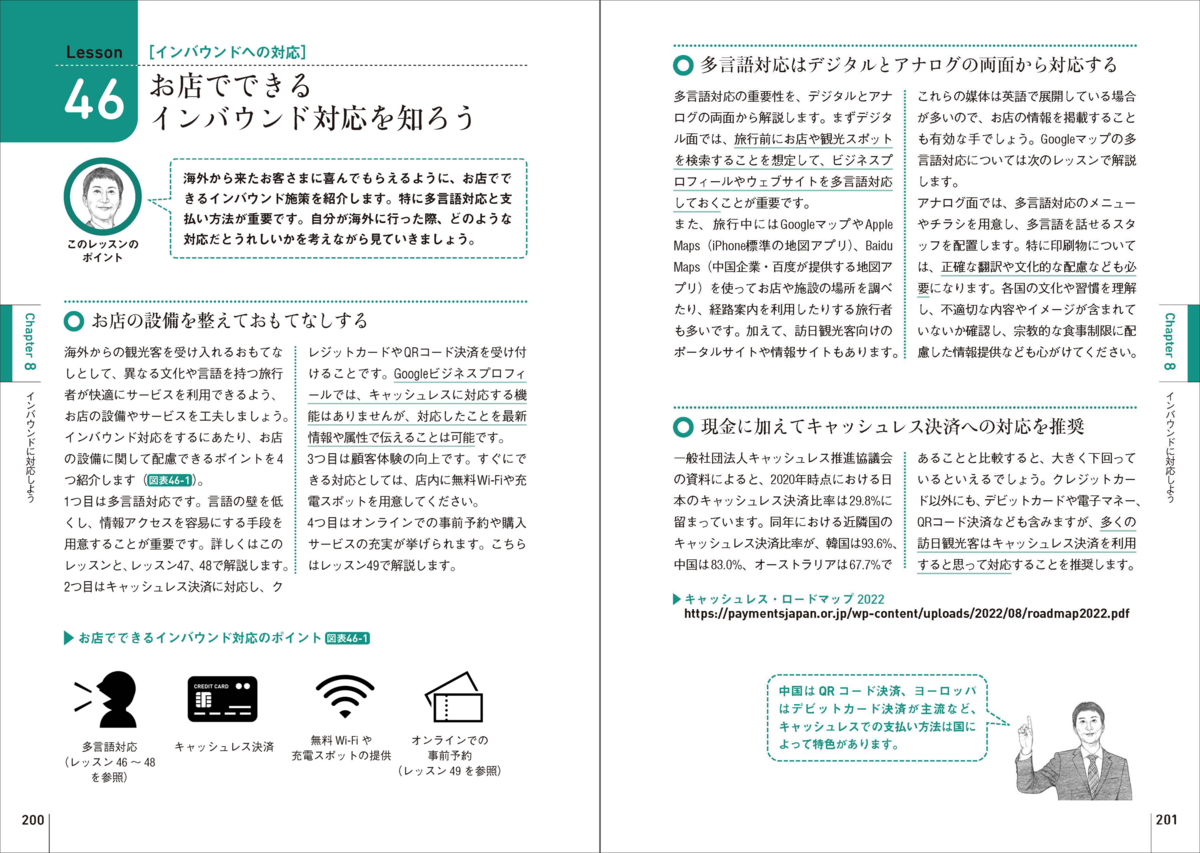

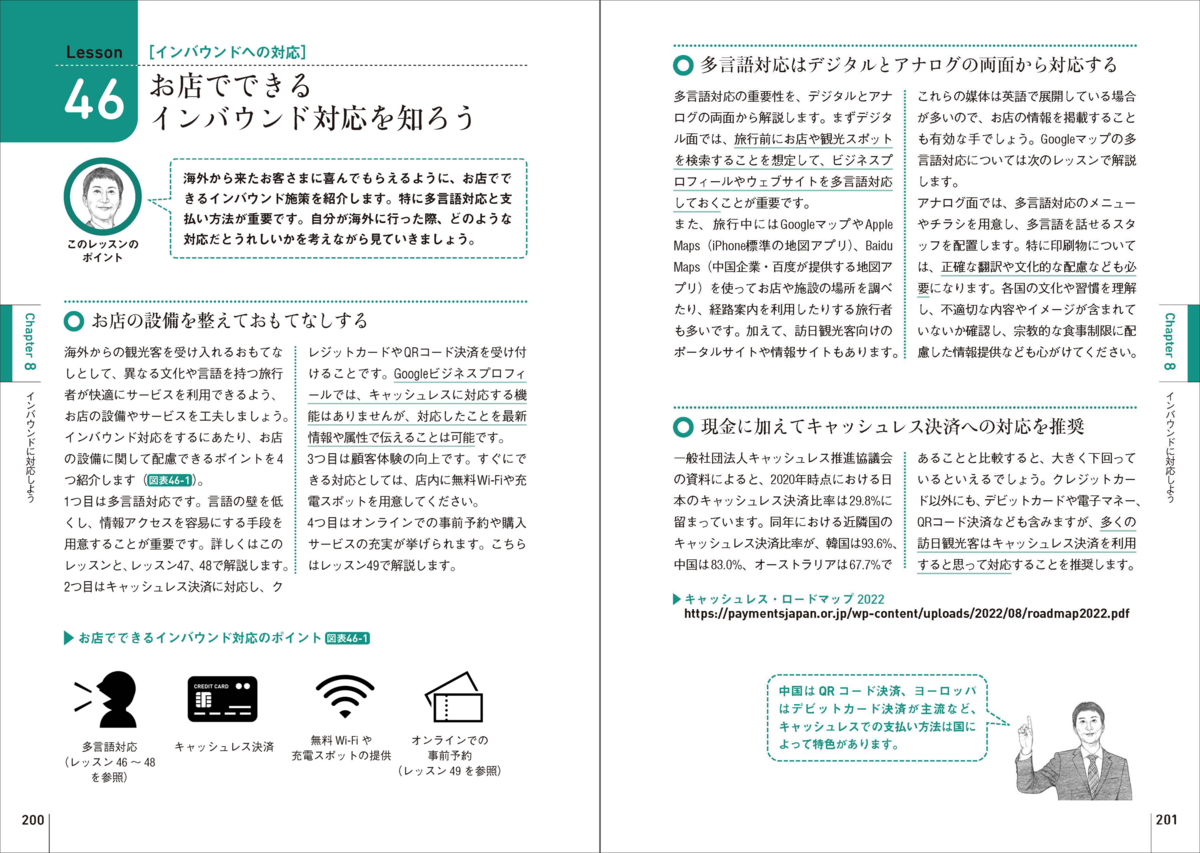

▼Googleマップの多言語対応やオンラインでの事前予約など、お店でできるインバウンド対応を収録している

「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」の構成

Chapter 1:Googleマップを使った集客の利点を知ろう

Chapter 2:Googleビジネスプロフィールにお店を登録しよう

Chapter 3:投稿や商品・メニューでお店の魅力を発信しよう

Chapter 4:クチコミやメッセージで顧客と交流しよう

Chapter 5:ローカル検索での集客を促進しよう

Chapter 6:ウェブサイトで情報伝達の幅を広げよう

Chapter 7:ユーザーの行動を分析しよう

Chapter 8:インバウンドに対応しよう

Chapter 9:予期せぬトラブルに対処しよう

「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」Amazonでの購入はこちら

「いちばんやさしいGoogleビジネスプロフィールの教本 人気講師が教えるマップと検索で伸びる店舗集客術」楽天市場での購入はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16092997.ed1de304.16092998.7edde40d/?me_id=1213310&item_id=21250521&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9051%2F9784766139051_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/162a90dd.32e2a5f2.162a90de.90bf81e8/?me_id=1278256&item_id=23368173&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F2393%2F2000014902393.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16092997.ed1de304.16092998.7edde40d/?me_id=1213310&item_id=21174631&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0188%2F9784845640188.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16092997.ed1de304.16092998.7edde40d/?me_id=1213310&item_id=21221710&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3855%2F9784416623855_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16092997.ed1de304.16092998.7edde40d/?me_id=1213310&item_id=21252287&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8665%2F9784766138665.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16092997.ed1de304.16092998.7edde40d/?me_id=1213310&item_id=21143884&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2789%2F9784046062789_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/162a90dd.32e2a5f2.162a90de.90bf81e8/?me_id=1278256&item_id=23132347&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F2960%2F2000014362960.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/162a90dd.32e2a5f2.162a90de.90bf81e8/?me_id=1278256&item_id=23154151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8999%2F2000014438999.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16092997.ed1de304.16092998.7edde40d/?me_id=1213310&item_id=21055105&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8025%2F9784295018025_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/162a90dd.32e2a5f2.162a90de.90bf81e8/?me_id=1278256&item_id=23348787&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5096%2F2000014875096.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16092997.ed1de304.16092998.7edde40d/?me_id=1213310&item_id=21175915&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4033%2F9784635064033_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/162a90dd.32e2a5f2.162a90de.90bf81e8/?me_id=1278256&item_id=23321885&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F2386%2F2000014812386.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/162a90dd.32e2a5f2.162a90de.90bf81e8/?me_id=1278256&item_id=23348788&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5095%2F2000014875095.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/162a90dd.32e2a5f2.162a90de.90bf81e8/?me_id=1278256&item_id=23348790&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5097%2F2000014875097.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)